-

San Antonio

Electricians You

Can Trust"The best electrician San Antonio has to offer! "

See what our customers have to say!

Learn More -

CHOOSE

BOLT ELECTRIC!They love us so much they tell all of their

friends.

Testimonials -

CALL US TODAY

210-545-2658-BOLTWe Look Forward to Hearing From You!

Our Services -

MOST FIVE STAR REVIEWS

IN SAN ANTONIO"All of their technicians have demonstrated the same

professional skills...My only question for Bolt management

is, "where do you find these guys?" It doesn't get any

better than this! WOW!!!"

Read Reviews

-

San Antonio

Electricians You

Can Trust"The best electrician San Antonio has to offer! "

See what our customers have to say!

Learn More -

CHOOSE

BOLT ELECTRIC!They love us so much they tell all of their

friends.

Testimonials -

CALL US TODAY: 210-545-2658-BOLT

We Look Forward to Hearing From You!

Our Services -

MOST FIVE STAR REVIEWS

IN SAN ANTONIO"All of their technicians have demonstrated the same

professional skills...My only question for Bolt management

is, "where do you find these guys?" It doesn't get any

better than this! WOW!!!"

Read Reviews

Electrician & Electrical Repair Services in San Antonio, Texas

BOLT ELECTRIC PROMISE

RESIDENTIAL SERVICES

COMMERCIAL SERVICES

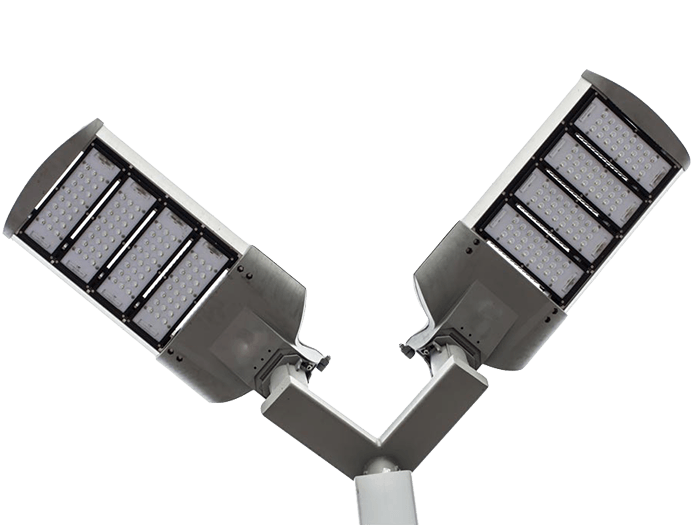

LED LIGHTING INSTALLATION

Whole Home Surge Protection is now required in all panels as per National Electrical Code

A list of what they protect

- Televisions

- Personal Computers

- Stereo Systems

- Entertainment Centers

- Stoves, Refrigerators, Dishwashers, and Other Counter-top Appliances

- Microwaves

- Air Conditioners

- Washers & Dryers

- Garage Door Openers

Manufacture 5 year warranty of $75,000 see link for details.

Bolt Electric is offering a one time coupon to provide and install our top of the line industry standard whole home surge protector for $850, when mentioned at the time of scheduling.

"Wonderful in all aspects! Very knowledgeable, nice, mannered, timely, professional, and priced very well for such high quality service. I will forever use Bolt Electric for any future electrical needs and we refer him to everyone for all jobs small to large. Thanks Bolt Electric for your amazing work!"

Kasey Gonzales

Kasey Gonzales

"It s a pleasure working with Ronnie! He is knowledgeable, but also comfortable explaining to folks that aren t electricians. When my wife and I were in the process of buying a new home we arranged to have him review the inspection report with us and he did a great job of informing us on the items that were necessary to fix versus those that weren't such a big deal. I highly recommend Bolt Electric!"

BW

"Best contractor I have ever hired! Responsive, reliable, knowledgeable, reasonable, friendly -- great work. I have used Bolt Electric many times and have always been 100% satisfied with the job. I highly recommend Bolt Electric to anyone in San Antonio."

Jane Demming

"I needed electricity supplied to a new washer and dryer at my business. Mr Bowles was very prompt to return my request for an estimate. He asked a few questions and he gave me an estimate for the job. He showed up on time and completed the job at the quote he gave. I was very satisfied with the workmanship of the completed job. You will be in good hands with Bolt Electric!"

Write your caption hereBenjamin

Ronnie is deserving of my confidence on many things. I needed to have my main panel replaced with all of the connections and breakers, as well as the ground connection fixed and tested. The estimate was not the lowest, but NO ONE ELSE provided as much of a description of the work to be done. He also appeared confident in the estimate throughout the process. I was not sold anything, I felt comfortable with the whole service, I've recommended them to friends and family. I anticipate smaller electrical improvements soon, I will expand this review to cover more types of electrical work.

Write your caption hereEric Franke

I got a very nice person on the phone to set my appointment. The appt. occurred 2 days after the phone call. When Andy, the tech, arrived he was very courteous and efficient. My two electric problems were fixed in under an hour. I will definitely use Bolt again if I have further issues.

Write your caption hereCarla McDaniel

San Antonio, Texas Electrician

What Is An Electrician?

What services do local electricians offer?

Types of Service and Repair Electricians in San Antonio, TX

- residential electricians

- commercial electricians

What do Electricians in San Antonio, TX do?

Parking Lot Pole Light Repair in San Antonio, TX

Pole Lights Repair in San Antonio, TX

San Antonio, Texas Electrician

What Is An Electrician?

What services do local electricians offer?

Types of Service and Repair Electricians in San Antonio, TX

- residential electricians

- commercial electricians

What do Electricians in San Antonio, TX do?

Parking Lot Pole Light Repair in San Antonio, TX

Pole Lights Repair in San Antonio, TX

Frequently Asked Questions for Electricians

- Why should I hire an electrician?

The main reason you should hire a professional electrician is for your safety, your family's safety, and the safety of your home. Because working with electricity can be extremely dangerous without the right expertise, safety training, and equipment, hiring an electrician is very important.

- How do you know if a house needs the service panels updated/ replaced?

If you notice any of the following, an electrician may need to replace/ update your panel service:

- Frequently blown fuses or tripped breakers

- Outdated or discontinued panels: Federal Pacific/Zinsco/Knob and Tube

- Dimming or flickering lights when a major appliance turns on

- Blackened or burned spots on the breaker box

- Overheating appliances

- How do electricians check wiring?

Your local electrical professional will look for the following:

- Track circuit breaker trips

- Look out for and listen for flickering, buzzing or dimming lights

- Look out for chewed wiring

- Search for scorching and smoke

- Feel for warm or vibrating wall outlets

- Smell for burning and strange odors

- How do I choose a good electrician?

When choosing an electrician, below are the top things to look out for:

- License and Insurance - This may be the most important factor to consider when choosing an electrician.

- Qualifications and Experience

- Customer Service - Are they good with communication and professional? That’s a big deal.

- Affordability - We know all costs involved with maintaining a home or office so this is key.

- What questions should I ask an electrician?

When hiring an electrician, be sure to do your due diligence by asking the contractor some of the questions below:

- Are you licensed, bonded and insured?

- How many years of experience do you have?

- Who's executing the work?

- Do you offer a warranty?

Bolt Electric

At Bolt Electric, we proudly offer a wide range of services including both commercial and residential electrical service and repair. We are fully certified, licensed, and insured to perform electrical work in the state of Texas. We are highly rated on Google by our satisfied customers in the San Antonio area, and we are well-known in the area as one of the top all-around electricians. If you need electrical service or repair in San Antonio, Texas, call us at (210) 545-BOLT (2658) or email us at wendyboltelectric@gmail.com !

As the seventh-most populous city in the nation, and the second-most populous city in Texas, San Antonio boasts many notable attractions including the Tower of the Americas, a 750-foot observation tower-restaurant located in the Hemisfair district on the southeastern portion of Downtown San Antonio. It is the tallest building in San Antonio, and it is the 27th-tallest building in Texas. Also worth a visit is the AT&T Center for a San Antonio Spurs game as it is home to the five-time NBA champions. Another event not to be missed is the annual San Antonio Stock Show & Rodeo, one of the largest of these types of events in the country. It really is no wonder that San Antonio hosts over 32 million visitors every year. Come see us!

Frequently Asked Questions for Electricians

- Why should I hire an electrician?

The main reason you should hire a professional electrician is for your safety, your family's safety, and the safety of your home. Because working with electricity can be extremely dangerous without the right expertise, safety training, and equipment, hiring an electrician is very important.

- How do you know if a house needs the service panels updated/ replaced?

If you notice any of the following, an electrician may need to replace/ update your panel service:

- Frequently blown fuses or tripped breakers

- Outdated or discontinued panels: Federal Pacific/Zinsco/Knob and Tube

- Dimming or flickering lights when a major appliance turns on

- Blackened or burned spots on the breaker box

- Overheating appliances

- How do electricians check wiring?

Your local electrical professional will look for the following:

- Track circuit breaker trips

- Look out for and listen for flickering, buzzing or dimming lights

- Look out for chewed wiring

- Search for scorching and smoke

- Feel for warm or vibrating wall outlets

- Smell for burning and strange odors

- How do I choose a good electrician?

When choosing an electrician, below are the top things to look out for:

- License and Insurance - This may be the most important factor to consider when choosing an electrician.

- Qualifications and Experience

- Customer Service - Are they good with communication and professional? That’s a big deal.

- Affordability - We know all costs involved with maintaining a home or office so this is key.

- What questions should I ask an electrician?

When hiring an electrician, be sure to do your due diligence by asking the contractor some of the questions below:

- Are you licensed, bonded and insured?

- How many years of experience do you have?

- Who's executing the work?

- Do you offer a warranty?

Bolt Electric

At Bolt Electric, we proudly offer a wide range of services including both commercial and residential electrical service and repair. We are fully certified, licensed, and insured to perform electrical work in the state of Texas. We are highly rated on Google by our satisfied customers in the San Antonio area, and we are well-known in the area as one of the top all-around electricians. If you need electrical service or repair in San Antonio, Texas, call us at (210) 545-BOLT (2658) or email us at victoria@boltelectricsa.com !

As the seventh-most populous city in the nation, and the second-most populous city in Texas, San Antonio boasts many notable attractions including the Tower of the Americas, a 750-foot observation tower-restaurant located in the Hemisfair district on the southeastern portion of Downtown San Antonio. It is the tallest building in San Antonio, and it is the 27th-tallest building in Texas. Also worth a visit is the AT&T Center for a San Antonio Spurs game as it is home to the five-time NBA champions. Another event not to be missed is the annual San Antonio Stock Show & Rodeo, one of the largest of these types of events in the country. It really is no wonder that San Antonio hosts over 32 million visitors every year. Come see us!

18847 Redland Road, Suite 105

San Antonio, Texas 78259

Hours (Monday - Friday) 8am - 4pm

Contact Us

We will get back to you as soon as possible

Please try again later

18847 Redland Rd, Ste 105

San Antonio, TX 78259

Hours (Monday - Friday) 8am - 4pm

Contact Us

We will get back to you as soon as possible.

Please try again later.